Auf Jakobs Spuren– Pilgern zwischen Ampel, Altstadt und Abenteuer

Wer hat nicht schon mal gedacht: „Ach ja, irgendwann pilgere ich auch mal den Jakobsweg. Wandern, die Seele baumeln lassen, morgens Kaffee aus der Thermoskanne und abends Rotwein in der Herberge.“ Und dann kommt der Montag, und der Gedanke verschwindet irgendwo zwischen Arbeit, Einkauf und Sockenwäsche.

Aber was wäre, wenn ich dir sage: Du musst gar nicht nach Spanien? Du kannst einfach losgehen – hier, in der Friedrichstadt. Der Jakobsweg führt direkt durch unseren Stadtteil. Kein Scherz.

Ein alter Weg mit neuen Schuhen

Der Jakobsweg – auch „Camino de Santiago“ genannt – existiert schon seit über 1.000 Jahren. Ursprünglich war er ein Pilgerweg zum Grab des Apostels Jakobus in Santiago de Compostela im Nordwesten Spaniens. Heute ist er ein europaweites Wegenetz, das sich wie Spaghetti über den Kontinent schlängelt – und eben auch durch Dresden führt.

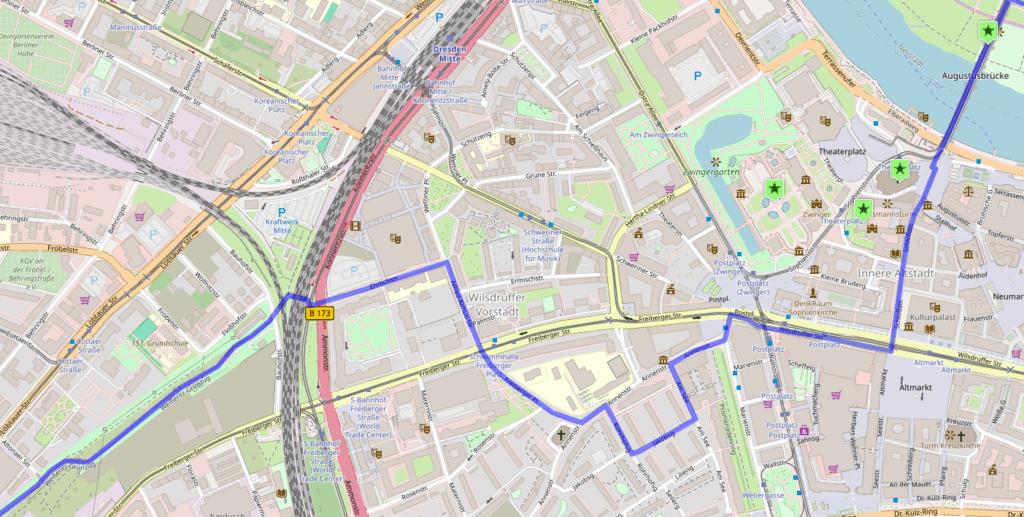

Seit 2003 ist der Abschnitt durch die Friedrichstadt offiziell Teil des sächsischen Jakobswegs. Der gesamte Weg in Sachsen beginnt in Görlitz, führt über Bautzen, Kamenz und Dresden und dann weiter Richtung Zwickau und Plauen bis nach Hof in Bayern. Dort kannst du dann theoretisch immer weiter Richtung Westen gehen.

Pilgern, wo die Straßenbahn bimmelt

Der Weg startet am Neustädter Brückenkopf der Augustusbrücke. Wer pilgern will, darf gleich mal die Treppe nehmen – spirituelle Höhenluft inklusive. Oben angekommen, geht’s nach links über die Elbe – grandioser Blick auf die Altstadt gratis dazu.

Und dann? Dann reiht sich ein Dresden-Highlight ans nächste:

Fürstenzug, Schloss, Frauenkirche, Neumarkt, Altmarkt, Kreuzkirche. Ja, der Jakobsweg durch Dresden ist praktisch eine Sightseeingtour mit Pilgerzertifikat.

Am Altmarkt heißt’s dann: über die Ampel, rechts die Wilsdruffer runter bis zum Postplatz, rein in die Annenstraße, zack wieder links in die Straße „Am See“ – und jetzt wird’s spannend:

Jakobsgasse.

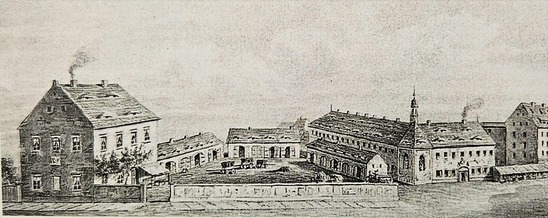

Genau hier stand einst das mittelalterliche St. Jakobshospital – die zentrale Pilgerherberge „Am See“ des alten Dresdens. Sie war eine Elendsherberge. Arme Reisende und Pilger fanden hier Unterkunft für eine Nacht.

1532 brannte das Gebäude ab. Herzog Georg ließ das Hospital als Altersheim für mittellose Männer wieder aufbauen. 1859 wurde das Jakobshospital abgebrochen.

Es entstand 1895 das „Stadthaus Annenstraße“. Dieses wurde im Krieg zerstört und 1850 wurde das gesamte Gebiet großflächig neu geordnet. Heute befindet sich auf dem Grundstück ein modernes Verwaltungsgebäude.

Danach geht’s weiter durch die Röhrhofsgasse zur Annenkirche.

Im alten Dorfkern Poppitz, was heute zur Wilsdruffer Vortsadt gehört, erreichen wir die Annenkirche. 1578 wurde die erste Annenkirche als erste evangelische Kirche Dresdens geweiht und nach Kurfürstin Anna benannt. 1760 wurde diese von preußischen Truppen im Siebenjährigen Krieg zerstört. Vier Jahre später erfolgte der heutige Neubau im barocken Stil. Die Chorfassade wurde 1909 im Jugendstil von Richard Schleinitz neu gestaltet. Erst 2011 wurde der Innenraum saniert und die Kirche hat ein tolles, modernes Altarbild.

Wenn Pflastersteine sprechen könnten, würden sie Geschichten von Fußblasen, Sühne und Segen erzählen. Leider sind davon kaum Spuren erhalten geblieben.

Von der Annenkirche führt der Jakobsweg die Treppe hinunter zum Freiberger Platz.

Die Entenpfütze

Die ärmeren Leute lebten in den Vorstädten, und Hospitäler behandelten dort Aussätzige, ansteckend Kranke und Sieche. 1781 schrieb Christian Hasche in seinem Reiseführer „Beschreibung Dresdens“ über die Wilsdruffer Vorstadt: „Sie ist die älteste, aber auch geringste, die hässlichste Vorstadt. Ihre Gassen laufen winklig, das Pflaster ist schlecht und fast alle Häuser sind klein, hölzern und unansehnlich.“

Hier findet sich gegenüber der Schwimmhalle diese kleine Stele aus Edelstahl. Sie verweist auf die Batholomäuskapelle.

Früher hieß der Freiberger Platz „Entenpfütze“. Eine Quelle entsprang dort, deren Wasser als heilkräftig für Aussätzige galt. Die Kranken pilgerten zu dem Brunnen, in dem man das Wasser sammelte. Im 13. Jahrhundert errichtete der Rat das Bartolomäusspital für aussätzige, verarmte und geschwächte Frauen. Zum Hospital gehörte die Bartolomäuskirche, die bis zur Errichtung der Annenkirche als Gotteshaus diente. 1838 modernisierte man das Areal: Man legte den Freiberger Platz an, riss die Siechenhäuser und die Kirche ab und baute moderne Stadthäuser. Doch ihre Lebensdauer war kurz – der Zweite Weltkrieg zerstörte die neue Architektur. Wohnhäuser und ein Kindergarten brachten neues Leben an den Platz. 1969 erhielten die Schwimmbegeisterten eine neue Halle mit einer 50-Meter-Bahn. 2016 kam ein Neubau dazu.

Kleiner Abstecher zur Jakobikirche

Über die Alfred-Althus-Straße laufen wir bis zum Wettiner Platz. Dort erinnert ein Mahnmal an die einstige Jakobikirche, die 1953 weichen musste.

Am einstigen Platz des Pestilenzhauses errichtete der Architekt Jürgen Kröger 1901 die prächtige Jakobikirche für 1300 Gläubige. Die Ausstattung war prächtig, mit einer Empore für 100 Sänger:innen und einer Jehmlichorgel. 1945 überstand die Kirche den Krieg nur teilweise zerstört, doch der Großflächenentrümmerungsplan der frisch zur Bezirkshauptstadt ernannten Stadt Dresden ließ keinen Wiederaufbau zu. 1950 sprengte man die Ruine. Erst 2011 wertete die Stadt den Platz auf: Sie legte eine Grünfläche an, die den Grundriss der Kirche sichtbar macht und mit ihrer Bankanordnung an das frühere Kirchengestühl erinnert. Außerdem stellte die Stadt die beiden Türflügel des Hauptportals, die man 1947 geborgen hatte, als Denkmal am ursprünglichen Standort auf.

Der Jakobsweg führt durch die Ehrlichstraße. Rechts sehen wir die Staatsoperette und das Kraftwerk-Mitte-Gelände.

Nachdem man 1838 das alte Hospital am Freiberger Platz abgerissen hatte, errichtete Gottfried Semper an der Ehrlichstraße das neue Maternihospital – das heutige Elsa-Fenske-Heim. Ursprünglich diente es als Krankenhaus für Mütter, später wandelte man es in einen Wohnpark für ältere Menschen um. Im 19. Jahrhundert bot die Einrichtung alten Bürgerwitwen und ihren Töchtern für ein Einkaufsgeld von 100 Talern eine Unterkunft. Das im Krieg schwer beschädigte Gebäude rekonstruierte das Architekturbüro Hartung/Hofmann/Kahle 1995. Heute befindet sich dort das Altenpflegeheim „Wohnpark Elsa Fenske“.

Das Grüne Band

Durch den Bahntunnel weiter Richtung Weißeritzgrünzug. Plötzlich: Ruhe. Vögel. Plätschern. Der Weg schlängelt sich am Wasser entlang.

Die Planung und der Bau des Weißeritzgrünzuges erfolgten in den Jahren 1986 bis 2020. Ein Mammutprojekt der Stadt. Die Anlage wurde als Teil der Umgestaltung des ehemaligen Alberbahnhofgeländes an der Weißeritz unter Einbeziehung des historischen Flusslaufes realisiert. Radfahrende, Sorttreibende und Spaziergänger:innen lieben dies grüne Band entlang der Weißeritz. Es ist ein Biotop für Wildbienen und seltene Pflanzen. Derzeit blickt man vom Weißeritzgrünzug auf weite Grünflächen hinter dem Zaun, teils bis zur Freiberger Straße oder in den Jagdweg. Allerdings existieren Bebauungspläne für mehrgeschossige Häuser, Schulen und Gewerbebauten, welche den Grünzug in Zukunft schmaler erscheinen lassen werden.

Auf dem Gelände des ehemaligen Kohlebahnhofs an der Freiberger Straße lässt die Dresdner Stadtverwaltung ein neues Berufsschulzentrum für Wirtschaft bauen. 2025 soll es fertig sein.

Jakobsweg durch das Gewerbegebiet

Durch die Saxoniastraße, Oederaner Straße, ein kleiner Trampelpfad führt unter der Löbtauer Brücke hindurch – und schon steht man an der Fabrikstraße, wo alte Industriekulisse auf neue Lebenslust trifft.

Die Fleischfabrik an der Fabrikstraße entstand zwischen 1927 und 1930 als Teil einer groß angelegten Nahrungsmittelproduktion der Konsumgenossenschaft „Vorwärts“. Der markante Gebäudekomplex fällt sofort ins Auge: Ein Stahlskelettbau im Stil der Neuen Sachlichkeit, verkleidet mit roten Klinkern – schnörkellos, funktional und kraftvoll in seiner Erscheinung.

Nach der Wende stand das Gebäude lange leer und verkam zum Lost Place. Erst 2022 wurde das denkmalgeschützte Industrieensemble saniert und behutsam erweitert. Heute verbindet es industrielle Vergangenheit mit neuer Nutzung – ein eindrucksvolles Beispiel für gelungenen Strukturwandel am Rande des Weißeritzgrünzugs.

Der Weg folgt dann der Weißeritz bis zur Hofmühle im Bienertgarten. Hier beenden wir den Jakobswegspaziergang.

Wer weiter wandern möchte, folgt über die Hegereiterbrücke, entlang der Bahn zur Tharandter Straße, dann über die Treppen zur Begerburg. Und oben?

Belohnung: Weitblick ins Elbtal. Gänsehaut garantiert – und das nicht nur wegen der Steigung.

Zahlen und Zeichen

Rund 300.000 Pilger:innen erreichen jährlich Santiago de Compostela. Wie viele es durch die Friedrichstadt schaffen? Keine Ahnung. Aber wer den Weg kennt, erkennt sie:

Die Muschel am Rucksack, der entschlossene Blick, das Navi in der Hand.

Wer die Strecke offline wandert, hält Ausschau nach der Gelben Jakobsmuschel auf blauem Grund – oft an Straßenschildern, Laternen oder Ampeln zu finden.

Warum du genau jetzt losgehen solltest

- Weil du es kannst.

- Weil du keine teure Ausrüstung brauchst.

- Weil du nicht auf Urlaub warten musst.

- Weil du nicht gleich 800 Kilometer laufen musst.

- Weil du auch mit Busfahrschein und Trinkflasche im Rucksack pilgern darfst.

Der Jakobsweg ist kein Wettbewerb. Er ist ein Angebot. Für Gedankenpausen, neue Perspektiven – und vielleicht sogar ein kleines bisschen innere Ruhe.

Buen Camino, Friedrichstadt!

Wer dachte, Pilgern sei nur was für Frührentner:innen mit Funktionskleidung, wird hier eines Besseren belehrt. Hier kannst du Pilgern in Sneakern. Der Jakobsweg durch die Friedrichstadt ist laut, echt, überraschend grün – und näher dran, als du denkst.

Also los. Schnapp dir bequeme Schuhe, sag dem Alltag kurz „mach du mal weiter“ – und geh einfach los.

Dein Jakobsweg beginnt hier.

Jetzt. Heute. An der Ampel.